Immagine in primo piano

Descrizione

Come si può raccontare in maniera innovativa e coinvolgente un borgo storico, senza ripercorre la consueta, seppur pregevole e di indubbio valore, sequenza di beni monumentali, storici e artistici che lo caratterizza? Come è possibile offrire al visitatore un punto di vista originale e inedito, tale da fargli scoprire che l’identità di un luogo non è data solo da ciò che si vede, ma anche dalla sua memoria, dai suoi trascorsi, dalle storie alle quali ha dato vita nel corso dei secoli?

Nasce da queste premesse l’idea di creare un nuovo modello narrativo per raccontare Fara Sabina e la via Salaria sotto una nuova prospettiva. Luoghi la cui storia si è da sempre intrecciata con quella di Roma, Capitale ingombrante che però, nonostante la sua vicinanza, non ha impedito a questo vasto e variegato territorio di sviluppare caratteri propri e originali.

Il racconto al quale vogliamo dar vita con questo progetto parte dunque dalla memoria del territorio sabino. Una memoria rievocata attraverso le storie, reali o leggendarie, che in questo luogo si sono originate e che sono riuscite a sopravvivere al tempo e a giungere fino a noi, turisti troppo spesso disincantati, ma nello stesso momento alla ricerca di emozioni e suggestioni autentiche capaci di svelare la vera anima di questi paesaggi e di questa comunità.

Il “viaggio in Sabina” viene così proposto attraverso la lente della cultura popolare, così ricca di storie reali, anche appartenenti all’epoca moderna, e di leggende che ancora oggi vengono narrate e che non sono del tutto scomparse dalla memoria collettiva.

L’itinerario al quale questo progetto vuole dare vita è da intendere dunque come una proposta aperta, come una sorta di percorso sentimentale, e a volte anche intimo, al quale i visitatori possono aderire in piena libertà, e che non sarà quindi strutturato in una rigida sequenza di tappe, come nella consueta formula turistica da Guida Rossa del Touring.

Si tratterà invece di un percorso ideale fatto di suggestioni legate a specifici luoghi e punti di interesse del territorio, che il viaggiatore potrà ricomporre nella sequenza preferita sulla base dei propri gusti e sensibilità.

Con questo approccio, l’ambizione è quella di riuscire a mostrare alcuni luoghi significativi del territorio - anche quelli più noti ai visitatori - con uno sguardo nuovo e da un diverso punto di vista, valorizzando il patrimonio di storie e avvenimenti di cui è ancora possibile scorgere i segni nel paesaggio attuale.

Come, ad esempio, seguendo la voce affabulante di un anziano abitante di questo territorio, capace di rendere il visitatore partecipe dei fatti a cui ha assistito in gioventù. Oppure che racconta una storia leggendaria e fantasiosa, ma più efficace della realtà nel far cogliere al viaggiatore un aspetto nascosto e autentico del luogo che sta visitando.

Una scoperta resa possibile dall’incontro fra contenuti che affondano le radici nel passato e strumenti digitali innovativi che consentono oggi di raggiungere chiunque, mantenendo vive le tradizioni più antiche.

Nasce da queste premesse l’idea di creare un nuovo modello narrativo per raccontare Fara Sabina e la via Salaria sotto una nuova prospettiva. Luoghi la cui storia si è da sempre intrecciata con quella di Roma, Capitale ingombrante che però, nonostante la sua vicinanza, non ha impedito a questo vasto e variegato territorio di sviluppare caratteri propri e originali.

Il racconto al quale vogliamo dar vita con questo progetto parte dunque dalla memoria del territorio sabino. Una memoria rievocata attraverso le storie, reali o leggendarie, che in questo luogo si sono originate e che sono riuscite a sopravvivere al tempo e a giungere fino a noi, turisti troppo spesso disincantati, ma nello stesso momento alla ricerca di emozioni e suggestioni autentiche capaci di svelare la vera anima di questi paesaggi e di questa comunità.

Il “viaggio in Sabina” viene così proposto attraverso la lente della cultura popolare, così ricca di storie reali, anche appartenenti all’epoca moderna, e di leggende che ancora oggi vengono narrate e che non sono del tutto scomparse dalla memoria collettiva.

L’itinerario al quale questo progetto vuole dare vita è da intendere dunque come una proposta aperta, come una sorta di percorso sentimentale, e a volte anche intimo, al quale i visitatori possono aderire in piena libertà, e che non sarà quindi strutturato in una rigida sequenza di tappe, come nella consueta formula turistica da Guida Rossa del Touring.

Si tratterà invece di un percorso ideale fatto di suggestioni legate a specifici luoghi e punti di interesse del territorio, che il viaggiatore potrà ricomporre nella sequenza preferita sulla base dei propri gusti e sensibilità.

Con questo approccio, l’ambizione è quella di riuscire a mostrare alcuni luoghi significativi del territorio - anche quelli più noti ai visitatori - con uno sguardo nuovo e da un diverso punto di vista, valorizzando il patrimonio di storie e avvenimenti di cui è ancora possibile scorgere i segni nel paesaggio attuale.

Come, ad esempio, seguendo la voce affabulante di un anziano abitante di questo territorio, capace di rendere il visitatore partecipe dei fatti a cui ha assistito in gioventù. Oppure che racconta una storia leggendaria e fantasiosa, ma più efficace della realtà nel far cogliere al viaggiatore un aspetto nascosto e autentico del luogo che sta visitando.

Una scoperta resa possibile dall’incontro fra contenuti che affondano le radici nel passato e strumenti digitali innovativi che consentono oggi di raggiungere chiunque, mantenendo vive le tradizioni più antiche.

Mappa del percorso: indica qui dove avverrà la tua visita

Punti di interesse che compongono questo percorso

Il ponte ferroviario Ugo Forno

Descrizione

Nel quartiere di Prati Fiscali, a Nord di Roma, dove la via Salaria inizia il suo tratto exra-urbano, si trova un ponte ferroviario in ferro dedicato alla memoria di Ugo Forno, studente partigiano ucciso dall’esercito tedesco durante la Resistenza romana.

Era il 5 giugno 1944, le truppe americane erano appena entrate a Roma provenendo dalla via Prenestina e Ughetto, come lo tutti chiamavano al quartiere al Nemorense, aveva da poco compiuto dodici anni.

"Dotato di intelligenza vivace e pronta, pieno di amor proprio, ha saputo conseguire un brillante risultato. Profilo: vivace, intelligente, viene a scuola con entusiasmo. È felice se può dimostrare che sa. Pieno di buona volontà, un po' troppo irrequieto, ma buono e generoso”. Così avevano scritto in pagella i professori della seconda media, sezione B, della scuola Luigi Settembrini di via Sebenico, motivando la sua promozione alla classe terza.

Ughetto aveva saputo che alcuni soldati tedeschi si stavano apprestando a far saltare un ponte ferroviario sotto piazza Vescovio, per interrompere i collegamenti e ostacolare l’accesso degli Alleati. Un ponte di importanza strategica, perché era l’unico a due corsie e collegava la Capitale con l’aeroporto Littorio, come si chiamava allora l’aeroporto dell’Urbe.

Pochi giorni prima, il ragazzo aveva trovato per caso alcune armi - un vecchio fucile e due lanciarazzi - e le aveva tenute nascoste in attesa che fosse venuto il momento di usarle.

L’occasione si presentò una mattina di giugno, quando una decina di guastatori tedeschi si misero a piazzare pacchi di esplosivo sotto le arcate del ponte. Ughetto e i suoi cinque compagni decisero che era il momento di passare all’attacco e presero a sparare contro i militari, che dovettero mettersi al riparo rinunciando all’impresa. Il ponte era salvo, ma i guastatori avevano un mortaio e con questo spararono tre colpi verso i ragazzi. Il primo uccise Francesco Guidi, il secondo ferì gravemente altri due compagni, Luciano Curzi e Sandro Fornari, le schegge del terzo colpo centrarono Ughetto al petto e alla testa.

Questo ragazzo “irrequieto, ma buono e generoso” fu così l’ultima sfortunata vittima della Resistenza romana, che perse la vita solo poche ore prima che la Capitale fosse finalmente liberata.

Era il 5 giugno 1944, le truppe americane erano appena entrate a Roma provenendo dalla via Prenestina e Ughetto, come lo tutti chiamavano al quartiere al Nemorense, aveva da poco compiuto dodici anni.

"Dotato di intelligenza vivace e pronta, pieno di amor proprio, ha saputo conseguire un brillante risultato. Profilo: vivace, intelligente, viene a scuola con entusiasmo. È felice se può dimostrare che sa. Pieno di buona volontà, un po' troppo irrequieto, ma buono e generoso”. Così avevano scritto in pagella i professori della seconda media, sezione B, della scuola Luigi Settembrini di via Sebenico, motivando la sua promozione alla classe terza.

Ughetto aveva saputo che alcuni soldati tedeschi si stavano apprestando a far saltare un ponte ferroviario sotto piazza Vescovio, per interrompere i collegamenti e ostacolare l’accesso degli Alleati. Un ponte di importanza strategica, perché era l’unico a due corsie e collegava la Capitale con l’aeroporto Littorio, come si chiamava allora l’aeroporto dell’Urbe.

Pochi giorni prima, il ragazzo aveva trovato per caso alcune armi - un vecchio fucile e due lanciarazzi - e le aveva tenute nascoste in attesa che fosse venuto il momento di usarle.

L’occasione si presentò una mattina di giugno, quando una decina di guastatori tedeschi si misero a piazzare pacchi di esplosivo sotto le arcate del ponte. Ughetto e i suoi cinque compagni decisero che era il momento di passare all’attacco e presero a sparare contro i militari, che dovettero mettersi al riparo rinunciando all’impresa. Il ponte era salvo, ma i guastatori avevano un mortaio e con questo spararono tre colpi verso i ragazzi. Il primo uccise Francesco Guidi, il secondo ferì gravemente altri due compagni, Luciano Curzi e Sandro Fornari, le schegge del terzo colpo centrarono Ughetto al petto e alla testa.

Questo ragazzo “irrequieto, ma buono e generoso” fu così l’ultima sfortunata vittima della Resistenza romana, che perse la vita solo poche ore prima che la Capitale fosse finalmente liberata.

Coordinate GPS

Immagine(i)

![Il Ponte ferroviario Salario, sul fiume Aniene, teatro della vicenda eroica di Ugo Forno [Foto D. Nucera].](/sites/default/files/2021-03/1.1_Ponte%20Salario_0.jpg)

![Il 9 giugno 2017, sul muro lungo la ciclabile dell'Aniene, l'artista Leonardo Crudi ha realizzato un murales in memoria di Ugo Forno [Foto D.Nucera].](/sites/default/files/2021-03/1.2_StreetArt%20Ugo%20Forno_0.jpg)

![Il 24 febbraio 2019 è stato realizzato, sempre sul muro della ciclabile dell'Aniene, da Leonardo Crudi un secondo murales dedicato a Ughetto, a testimonianza del perdurare della memoria del gesto del giovanissimo eroe [Foto D. Nucera].](/sites/default/files/2021-03/1.3_StreetArt%20Ugo%20Forno_0.jpg)

Video in primo piano

Didascalia del video

Crediti per il video: Domenico Nucera. Crediti musica: https://www.bensound.com/royalty-free-music

L’osteria di Torre Salaria

Descrizione

Seguendo le orme di Goethe, molti furono gli artisti di lingua tedesca che soggiornarono a Roma fra Sette e Ottocento. Il periodo trascorso in questa faceva parte del lungo viaggio di istruzione, raccomandato ad ogni giovane intellettuale di buona famiglia, che voleva praticare le arti e apprendere dagli esempi classici e dai paesaggi della campagna romana. Ma la vita di questi giovani stranieri non era solo dedita allo studio.

Molti erano infatti membri della Società di Ponte Mollo che, fino alla metà dell’Ottocento, organizzò le attività ludiche degli artisti d’oltralpe, compresi banchetti, feste in costume, allegre processioni e festose scampagnate in cui si organizzavano tableaux vivants e amichevoli gare di ritratti.

Una delle mete più amate di questa brigata era una singolare osteria, che occupava un casale addossato alla Torre Salaria. Questa particolare costruzione nasce probabilmente come sepolcro romano, di cui alcuni elementi furono utilizzati, insieme a pietre dell’antica via Salaria, per costruire la torre di avvistamento intorno alla quale si sviluppò il casolare, poi osteria.

Proprio qui si teneva la festa degli Artisti organizzata dalla Società di Ponte Mollo. Un singolare corteo mascherato partiva da Porta Maggiore per giungere in prossimità di Ponte Salario dove, dopo un lauto banchetto, i partecipanti si lanciavano in giochi e sfide goliardiche, dette olimpiadi; tali erano le bizzarrie che per alcuni anni l’evento fu vietato dal governo papale. La festa, che apriva la stagione primaverile, era intesa come cerimonia di ringraziamento alla Campagna Romana che gli artisti riconoscevano quale musa ispiratrice delle loro opere.

Oggi la Torre, all’epoca punto di passaggio verso l’aperta campagna, è assediata dalle nuove costruzioni, ma rimane un edificio molto singolare, facile da riconoscere nel paesaggio nella periferia nord della Capitale.

Molti erano infatti membri della Società di Ponte Mollo che, fino alla metà dell’Ottocento, organizzò le attività ludiche degli artisti d’oltralpe, compresi banchetti, feste in costume, allegre processioni e festose scampagnate in cui si organizzavano tableaux vivants e amichevoli gare di ritratti.

Una delle mete più amate di questa brigata era una singolare osteria, che occupava un casale addossato alla Torre Salaria. Questa particolare costruzione nasce probabilmente come sepolcro romano, di cui alcuni elementi furono utilizzati, insieme a pietre dell’antica via Salaria, per costruire la torre di avvistamento intorno alla quale si sviluppò il casolare, poi osteria.

Proprio qui si teneva la festa degli Artisti organizzata dalla Società di Ponte Mollo. Un singolare corteo mascherato partiva da Porta Maggiore per giungere in prossimità di Ponte Salario dove, dopo un lauto banchetto, i partecipanti si lanciavano in giochi e sfide goliardiche, dette olimpiadi; tali erano le bizzarrie che per alcuni anni l’evento fu vietato dal governo papale. La festa, che apriva la stagione primaverile, era intesa come cerimonia di ringraziamento alla Campagna Romana che gli artisti riconoscevano quale musa ispiratrice delle loro opere.

Oggi la Torre, all’epoca punto di passaggio verso l’aperta campagna, è assediata dalle nuove costruzioni, ma rimane un edificio molto singolare, facile da riconoscere nel paesaggio nella periferia nord della Capitale.

Coordinate GPS

Immagine(i)

![Il quadro ritrae una comitiva di artisti danesi all’Osteria della Gensola a Roma, con a capotavola Bertel Thorvaldsen [B. Ditlev, Danske kunstnere i osteriet La Genzola i Rom, 1837, custodito al Museo Thorvaldsen, da Wikipedia Galdalf’s Gallery]](/sites/default/files/2021-03/2.2_Artisti%20danesi%20all_osteria_0.jpg)

![Il Carnevale di Roma a Via del Corso, 1836. La stampa mostra la folla che si accalca per strada con maschere e cavalli, sullo sfondo l’obelisco di piazza del Popolo [Anonimo - Magasin pittoresque, 1836, da Wikipedia “Carnevale di Roma”].](/sites/default/files/2021-03/2.3_Il%20Carnevale%20a%20Roma%201836_0.jpg)

Video in primo piano

Didascalia del video

Crediti per il video: Domenico Nucera. Crediti musica: https://www.bensound.com/royalty-free-music

La Riserva e il Casale della Marcigliana

Descrizione

In una situazione atipica nelle grandi città, ma frequente nel tessuto urbano di Roma, proprio sul confine amministrativo del Comune, è stata individuata la Riserva Naturale, che comprende un’ampia area verde delimitata dal Tevere, la Bufalotta e, verso nord, il Rio Casale, che segna anche il limite del Comune.

La Riserva delimita un territorio che sembra essere rimasto identico attraverso la storia, sempre adibito a una modesta occupazione antropica, all’agricoltura e al pascolo. Scavi recenti hanno confermato la presenza umana fin dal Paleolitico, lo sviluppo del centro latino di Crustumerium, da cui si controllava il traffico sulle importanti direttrici Salaria e Nomentana.

In seguito alla caduta dell’Impero Romano, l’area entra nelle proprietà della Chiesa e nel Medioevo vengono costruiti i primi edifici, molti dei quali, trasformati, riadattati o in forma di rudere sono ancora parte del paesaggio della Riserva.

Attraverso il cancello si intravede il Casale della Marcigliana, che risale probabilmente agli anni Trenta. Un grande complesso dalla storia non perfettamente ricostruita che sembra abbia ospitato un collegio e poi un orfanatrofio femminile, voluto dal senatore Carlo Scotti, a cui si devono diverse iniziative di pubblica assistenza fra cui l’istituto materno Regina Elena di Roma.

L’edificio, ormai inagibile e pericolante, si trova in via santa Bartolomea Capitanio, santa che sempre si dedicò ad assistere bambine e ragazze bisognose.

All’interno e all’esterno dell’ex orfanatrofio sono stati girate alcune scene di “I nuovi mostri” con Alberto Sordi e della “Banda del Gobbo”. In questo film l’edificio appare sotto la falsa veste di manicomio: in una inquadratura appare il cancello di ingresso sovrastato dall’insegna “Santa Maria della Pietà”, che è il nome del ben noto manicomio di Roma, sito in tutt’altra zona di Roma. Dagli anni Settanta probabilmente il complesso è diventato un istituto geriatrico fino al suo abbandono.

Ma forse l’errata identificazione con il manicomio di Roma ha contribuito ad alimentare un’aura di leggenda e mistero, per cui il “Santa Maria della Pietà della Marcigliana”, oggi chiuso al pubblico e pericolante, è diventato un luogo avvolto nella leggenda, che si dice abitato da fantasmi, frequentato da satanisti e in cui varie scritte sui muri, tracciate con scrittura infantile (“Mamma dove sei?” “Qui fa freddo”), si alternano a opere di street art, creando un paesaggio post-urbano realmente da film del terrore.

La Riserva delimita un territorio che sembra essere rimasto identico attraverso la storia, sempre adibito a una modesta occupazione antropica, all’agricoltura e al pascolo. Scavi recenti hanno confermato la presenza umana fin dal Paleolitico, lo sviluppo del centro latino di Crustumerium, da cui si controllava il traffico sulle importanti direttrici Salaria e Nomentana.

In seguito alla caduta dell’Impero Romano, l’area entra nelle proprietà della Chiesa e nel Medioevo vengono costruiti i primi edifici, molti dei quali, trasformati, riadattati o in forma di rudere sono ancora parte del paesaggio della Riserva.

Attraverso il cancello si intravede il Casale della Marcigliana, che risale probabilmente agli anni Trenta. Un grande complesso dalla storia non perfettamente ricostruita che sembra abbia ospitato un collegio e poi un orfanatrofio femminile, voluto dal senatore Carlo Scotti, a cui si devono diverse iniziative di pubblica assistenza fra cui l’istituto materno Regina Elena di Roma.

L’edificio, ormai inagibile e pericolante, si trova in via santa Bartolomea Capitanio, santa che sempre si dedicò ad assistere bambine e ragazze bisognose.

All’interno e all’esterno dell’ex orfanatrofio sono stati girate alcune scene di “I nuovi mostri” con Alberto Sordi e della “Banda del Gobbo”. In questo film l’edificio appare sotto la falsa veste di manicomio: in una inquadratura appare il cancello di ingresso sovrastato dall’insegna “Santa Maria della Pietà”, che è il nome del ben noto manicomio di Roma, sito in tutt’altra zona di Roma. Dagli anni Settanta probabilmente il complesso è diventato un istituto geriatrico fino al suo abbandono.

Ma forse l’errata identificazione con il manicomio di Roma ha contribuito ad alimentare un’aura di leggenda e mistero, per cui il “Santa Maria della Pietà della Marcigliana”, oggi chiuso al pubblico e pericolante, è diventato un luogo avvolto nella leggenda, che si dice abitato da fantasmi, frequentato da satanisti e in cui varie scritte sui muri, tracciate con scrittura infantile (“Mamma dove sei?” “Qui fa freddo”), si alternano a opere di street art, creando un paesaggio post-urbano realmente da film del terrore.

Coordinate GPS

Immagine(i)

La strega di Monterotondo

Descrizione

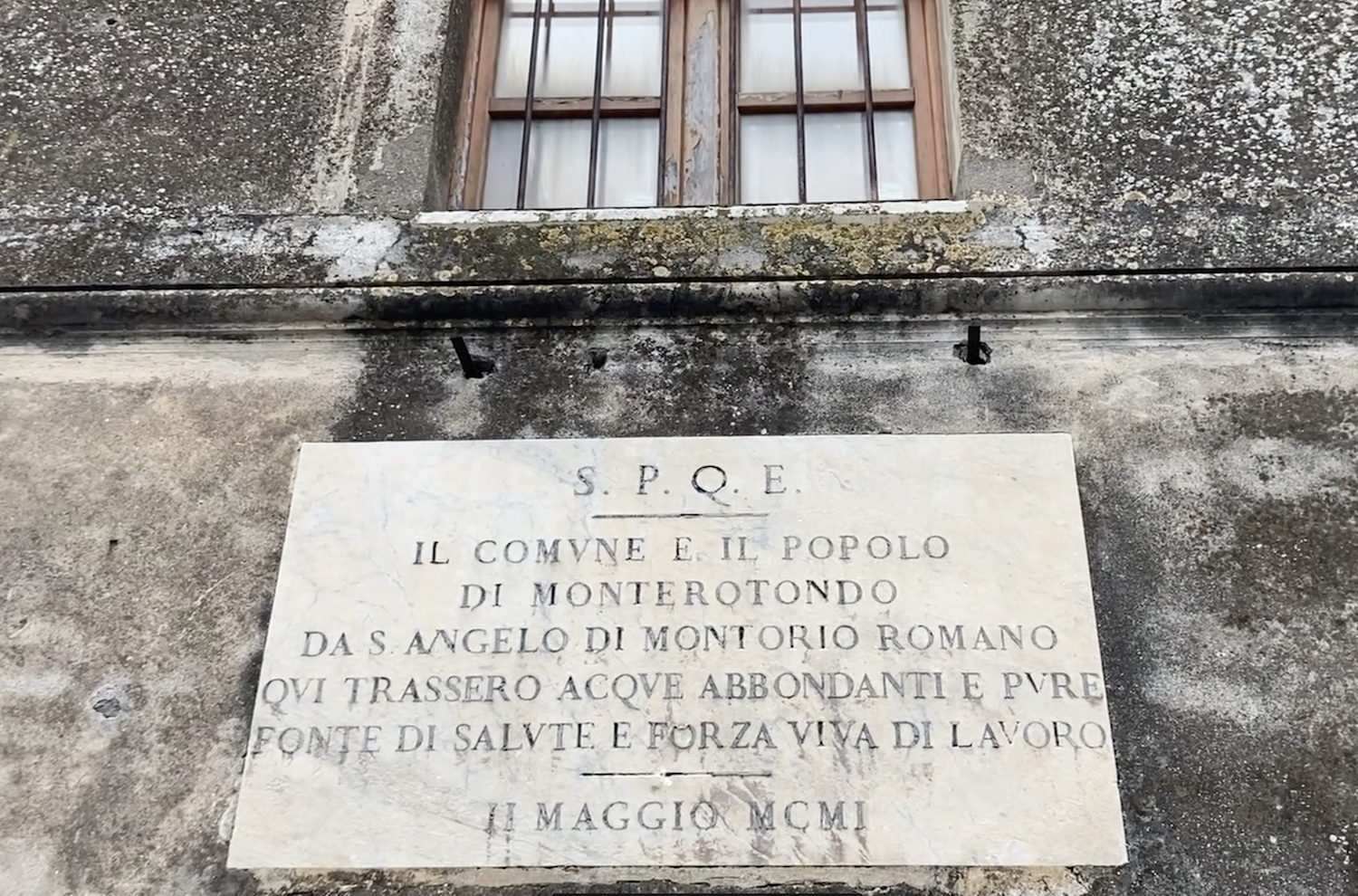

Porta in ingresso alla Sabina, venendo da Roma, Monterotondo si trova in quella fascia di mezzo fra la città e la non città che ne ha nel tempo trasformato le caratteristiche di borgo indipendente dalla capitale.

Ma Monterotondo è stato a lungo un centro importante del feudo degli Orsini, una residenza per il tempo libero, di cui è testimonianza il bel palazzo, oggi sede del Comune. L’esistenza del Palazzo è già attestata alla fine del 1200, ma il momento di maggior sviluppo della costruzione fu il Cinquecento quando Giacomo Orsini aggiunse un padiglione all’edificio esistente e fece realizzare il ricco apparato decorativo di affreschi ancora visibile in molti saloni del primo piano dell’edificio.

Ma mentre il Palazzo veniva rimodernato, Monterotondo è teatro di una terribile vicenda di cui è protagonista Isabella detta Bellezza che vive alla corte degli Orsini a Monterotondo fino alla fine del Quattrocento. Bellezza è una “strea”, che vive tutta la sua vita in Sabina, osteggiata dalle autorità ma ben voluta dalla comunità che la protegge, riconoscendole capacità di guaritrice. La sua vita non è semplice, la esiliano con altre donne ritenute streghe, ma lei vive comunque nei dintorni con i suoi figli fino a quando, nel 1528, non viene denunciata per la morte di un ragazzo, recatosi con lei in pellegrinaggio a Roma.

Bellezza viene imprigionata nella Rocca di Fiano, da cui tenta di evadere, e viene processata con l’accusa di essere strega e maestra di streghe. Vari testimoni l’accusano; l’imputata, che dimostra familiarità con la lettura e la scrittura, ammette di avere un libro di 180 carte che racchiude il bene e il male. Per questo viene torturata, ammette le sue colpe e infine cerca la morte, colpendosi alla gola con un chiodo, e in agonia viene nuovamente riportata in tribunale per morire davanti al suo giudice.

Ma Monterotondo è stato a lungo un centro importante del feudo degli Orsini, una residenza per il tempo libero, di cui è testimonianza il bel palazzo, oggi sede del Comune. L’esistenza del Palazzo è già attestata alla fine del 1200, ma il momento di maggior sviluppo della costruzione fu il Cinquecento quando Giacomo Orsini aggiunse un padiglione all’edificio esistente e fece realizzare il ricco apparato decorativo di affreschi ancora visibile in molti saloni del primo piano dell’edificio.

Ma mentre il Palazzo veniva rimodernato, Monterotondo è teatro di una terribile vicenda di cui è protagonista Isabella detta Bellezza che vive alla corte degli Orsini a Monterotondo fino alla fine del Quattrocento. Bellezza è una “strea”, che vive tutta la sua vita in Sabina, osteggiata dalle autorità ma ben voluta dalla comunità che la protegge, riconoscendole capacità di guaritrice. La sua vita non è semplice, la esiliano con altre donne ritenute streghe, ma lei vive comunque nei dintorni con i suoi figli fino a quando, nel 1528, non viene denunciata per la morte di un ragazzo, recatosi con lei in pellegrinaggio a Roma.

Bellezza viene imprigionata nella Rocca di Fiano, da cui tenta di evadere, e viene processata con l’accusa di essere strega e maestra di streghe. Vari testimoni l’accusano; l’imputata, che dimostra familiarità con la lettura e la scrittura, ammette di avere un libro di 180 carte che racchiude il bene e il male. Per questo viene torturata, ammette le sue colpe e infine cerca la morte, colpendosi alla gola con un chiodo, e in agonia viene nuovamente riportata in tribunale per morire davanti al suo giudice.

Coordinate GPS

Immagine(i)

Video in primo piano

Didascalia del video

Crediti per il video: Domenico Nucera. Crediti musica: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Lago Baccelli

Coordinate GPS

Immagine(i)

Video in primo piano

Didascalia del video

Crediti per il video: Domenico Nucera. Immagini aeree: Google Map. Crediti musica: https://www.bensound.com/royalty-free-music

L'Olivone

Coordinate GPS

Immagine(i)

Video in primo piano

Didascalia del video

Video credits: Domenico Nucera. Music Credits: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Una romantica visita a Montopoli

Descrizione

Montopoli è uno dei borghi della Sabina, noto per il suo olio e il magnifico panorama che si può abbracciare, quasi ininterrotto per 360° dalla terrazza che si apre proprio davanti alla Torre Ugonesca, voluta dall’abate di Farfa.

Molte sono le vicende storiche che hanno attraversato questo grazioso paese, ma il suo centro storico si presta ad una inedita passeggiata seguendo un filo romantico.

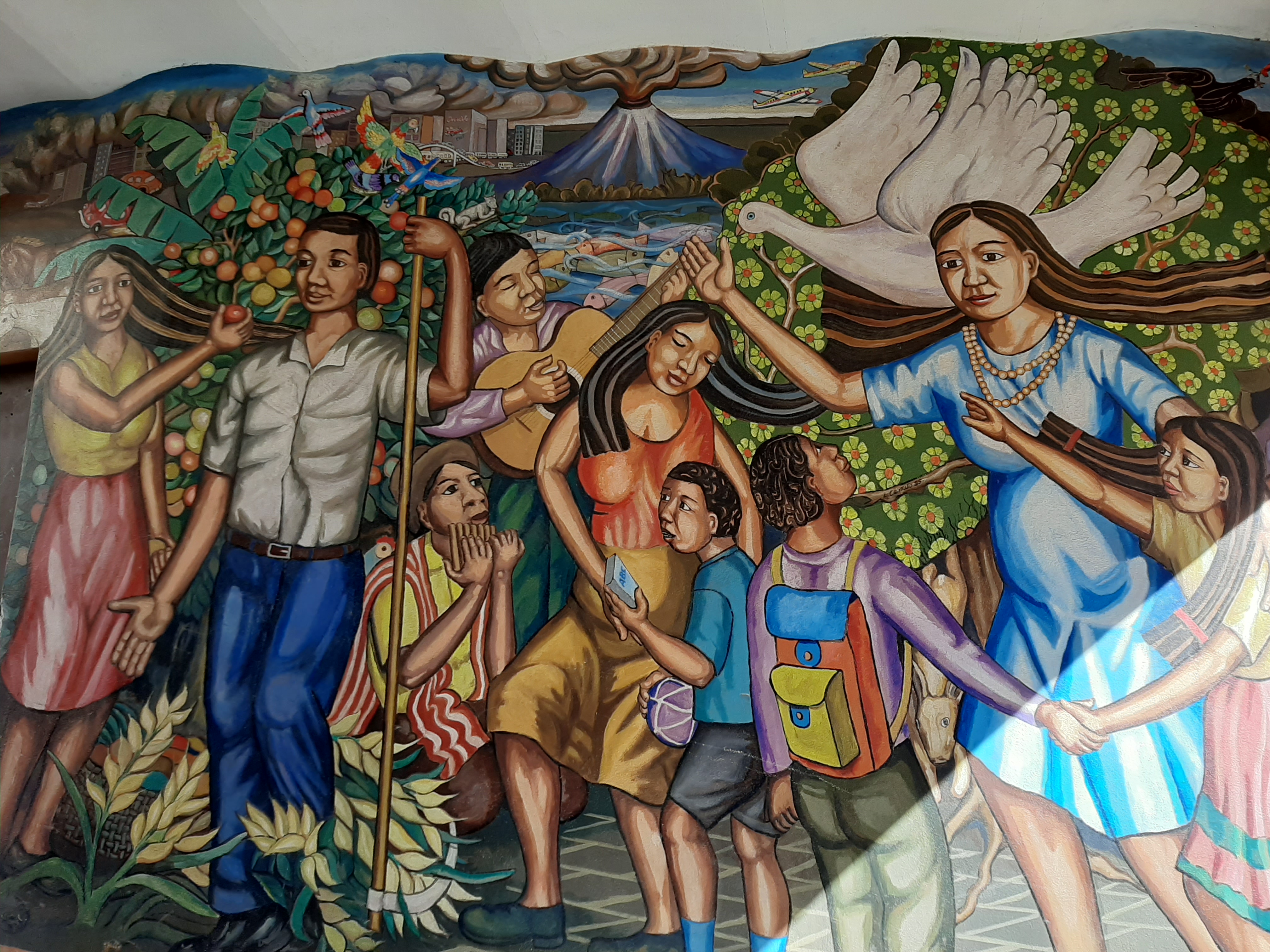

Dalla piazza del Comune, con la sua fontana ottagonale, si può entrare nel dedalo dei vicoli del centro, utilizzando un passaggio coperto, oggi rallegrato da vivaci murales, per arrivare a via San Bonaventura dove una vecchia porta è sormontata da una mattonella che riporta uno strano simbolo, composta da due riquadri: in uno è iscritto un circolo, nell’altro un altro quadrato, entrambi suddivisi in spicchi.

Vuole la leggenda locale che questo sia il messaggio d’amore di un cavaliere in partenza verso un’impresa bellica e pericolosa, forse per le Crociate. Alla sua amata il cavaliere lascia un messaggio imperituro che il tempo, simboleggiato dalla clessidra che riempie il quadrato di sinistra, non scalfirà il suo amore, eterno come il cerchio, del quadrante a destra, in cui si succedono, come nell’anno, i dodici spicchi dei mesi.

Dal centro si può tornare verso la via Roma passando per il “vicolo baciadonne”, un angusto passaggio in cui si saranno consumati incontri fugaci durante i giorni di mercato, in cui a Montopoli si incontravano gli abitanti (e le abitanti) di questa parte della Sabina.

Ma è per questo aspetto di storie amorose che Montopoli è anche detto “il paese corsaro”?

Lontano dal mare, poco credibilmente abitato da pirati, non sembra facile capire perché questo epiteto sia associato a Montopoli e ancora oggi abbia una sua popolarità, tanto da ritornare nei nomi di ristoranti, bar e Bed and breakfast. Una delle ipotesi possibili sembra più accreditata: in antiche carte sembra che il pase fosse noto nel circondario per i suoi uomini forti, armati, pronti a proteggere le proprie proprietà anche avvalendosi di “cani corsi”, allevati per la difesa. Sarebbe quindi la compagnia di questi molossi che ha fatto sì che i montopolesi fossero conosciuti come i “corsari” della Sabina.

Molte sono le vicende storiche che hanno attraversato questo grazioso paese, ma il suo centro storico si presta ad una inedita passeggiata seguendo un filo romantico.

Dalla piazza del Comune, con la sua fontana ottagonale, si può entrare nel dedalo dei vicoli del centro, utilizzando un passaggio coperto, oggi rallegrato da vivaci murales, per arrivare a via San Bonaventura dove una vecchia porta è sormontata da una mattonella che riporta uno strano simbolo, composta da due riquadri: in uno è iscritto un circolo, nell’altro un altro quadrato, entrambi suddivisi in spicchi.

Vuole la leggenda locale che questo sia il messaggio d’amore di un cavaliere in partenza verso un’impresa bellica e pericolosa, forse per le Crociate. Alla sua amata il cavaliere lascia un messaggio imperituro che il tempo, simboleggiato dalla clessidra che riempie il quadrato di sinistra, non scalfirà il suo amore, eterno come il cerchio, del quadrante a destra, in cui si succedono, come nell’anno, i dodici spicchi dei mesi.

Dal centro si può tornare verso la via Roma passando per il “vicolo baciadonne”, un angusto passaggio in cui si saranno consumati incontri fugaci durante i giorni di mercato, in cui a Montopoli si incontravano gli abitanti (e le abitanti) di questa parte della Sabina.

Ma è per questo aspetto di storie amorose che Montopoli è anche detto “il paese corsaro”?

Lontano dal mare, poco credibilmente abitato da pirati, non sembra facile capire perché questo epiteto sia associato a Montopoli e ancora oggi abbia una sua popolarità, tanto da ritornare nei nomi di ristoranti, bar e Bed and breakfast. Una delle ipotesi possibili sembra più accreditata: in antiche carte sembra che il pase fosse noto nel circondario per i suoi uomini forti, armati, pronti a proteggere le proprie proprietà anche avvalendosi di “cani corsi”, allevati per la difesa. Sarebbe quindi la compagnia di questi molossi che ha fatto sì che i montopolesi fossero conosciuti come i “corsari” della Sabina.

Coordinate GPS

Immagine(i)

Video in primo piano

Didascalia del video

Crediti per il video: Domenico Nucera. Crediti musica: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Sant’Adamo di Cantalupo

Descrizione

Poco prima di giungere al paese di Cantalupo, si incontra, poco discosta dalla Statale di Passo Corese, la piccola chiesa di sant’Adamo. La chiesa, recentemente recuperata, è spesso chiusa ma attraverso le piccole finestre è possibile scorgere l’affresco dell’abside con la sua successione di santi.

Il primo sulla sinistra è Adamo, un beato promosso dalla devozione popolare al più alto rango di santo.

La figura non più nitida nell’affresco ritrae il santo in una posa bizzarra, perché tiene in mano la zampa di un cavallo o di un mulo. Secondo la tradizione, infatti, Adamo un giorno, vedendo un carrettiere in difficoltà lungo la ripida costa che conduce al paese, si affrettò ad aiutarlo e si mise a spingere.

L’animale però non apprezzò l’aiuto e colpì Adamo in fronte con un calcio, facendolo cadere a terra privo di sensi. Il mulattiere, vergognandosi del comportamento del suo animale, afferrò una vanga e tranciò di netto la zampa dell’equino.

Il povero animale sarebbe certamente morto dissanguato se non fosse stato per l’intervento del compassionevole Adamo che, appena ripreso dallo svenimento, visto il mulo rimasto zoppo, afferrò il moncherino da cui ancora colava il sangue e lo riattaccò al quadrupede, rassicurando l’animale con dolci parole. L’animale fu miracolosamente immediatamente risanato e la popolarità di Adamo si diffuse istantaneamente e crebbe ben oltre i confini sabini. Adamo divenne quindi un patrono degli animali domestici che gli vennero da allora portati perché li benedicesse, offuscando la popolarità di sant’Antonio Abate.

Il primo sulla sinistra è Adamo, un beato promosso dalla devozione popolare al più alto rango di santo.

La figura non più nitida nell’affresco ritrae il santo in una posa bizzarra, perché tiene in mano la zampa di un cavallo o di un mulo. Secondo la tradizione, infatti, Adamo un giorno, vedendo un carrettiere in difficoltà lungo la ripida costa che conduce al paese, si affrettò ad aiutarlo e si mise a spingere.

L’animale però non apprezzò l’aiuto e colpì Adamo in fronte con un calcio, facendolo cadere a terra privo di sensi. Il mulattiere, vergognandosi del comportamento del suo animale, afferrò una vanga e tranciò di netto la zampa dell’equino.

Il povero animale sarebbe certamente morto dissanguato se non fosse stato per l’intervento del compassionevole Adamo che, appena ripreso dallo svenimento, visto il mulo rimasto zoppo, afferrò il moncherino da cui ancora colava il sangue e lo riattaccò al quadrupede, rassicurando l’animale con dolci parole. L’animale fu miracolosamente immediatamente risanato e la popolarità di Adamo si diffuse istantaneamente e crebbe ben oltre i confini sabini. Adamo divenne quindi un patrono degli animali domestici che gli vennero da allora portati perché li benedicesse, offuscando la popolarità di sant’Antonio Abate.

Coordinate GPS

Immagine(i)

Video in primo piano

Didascalia del video

Crediti per il video: Domenico Nucera. Crediti musica: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Un architettrice a Poggio Mirteto

Descrizione

Nel 2019 Melania Mazzucco pubblica “L’architettrice”, il romanzo che racconta e celebra la vita e l’opera di Plautilla Bricci, una artista romana poco più giovane di Bernini e Borromini, la cui interessantissima vicenda non è mai stata nota al grande pubblico, nonostante alcune sue opere importantissime siano tuttora visibili al centro di Roma.

Anche nelle chiese in cui il suo contributo è stato fondamentale, il suo nome è stato nascosto o dimenticato. Emblematici i casi della cappella da lei ideata e realizzata a San Luigi dei Francesi, a pochi metri da quella celeberrima di Caravaggio, e della pala d’altare della Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, di cui il restauro del 2016 ha portato alla luce la firma autografa della stessa Plautilla.

Questa poliedrica artista, che si è provata nell’architettura, nella pittura e negli arazzi, ha lasciato, un’opera nella chiesa di san Giovanni Battista a Poggio Mirteto, a cui Melania Mazzucco dedica nel romanzo questo breve accenno nell’ultimo capitolo: “La celebrità svanisce come il fumo, i nomi si dimenticano, e diventano puri suoni. E però persistono, su carta sbiadite e corrose che prima o poi qualcuno leggerà. Magari per caso, mentre insegue la verità di un’altra storia, di un’altra artista, di un’altra figlia. E quel nome femminile ormai raro e desueto, ma intimamente romano, riferito all’architettura, si conficcherà nella sua mente, indelebile. Vorrà scrivere d’altro, e lo farà, ma non riuscirà a dimenticarla, e comincerà a cercarla, suonando un mattino di primavera il citofono del portone che immette a Villa Medici, […] nei depositi di musei dove dormono le sue opere di pittura che non sono ritenute più abbastanza belle o non lo sono mai state o lo sono state senza che nessuno lo abbia capito, nelle chiese di un borgo arroccato in cima a un colle della Sabina”.

A poggio Mirteto, si trova infatti lo stendardo processionale da realizzato da Plautilla Bricci in occasione dell’Anno Santo del 1675, che mostra da un lato la Natività di San Giovanni Battista e sul verso la sua decapitazione. Dal momento che gli stendardi accompagnavano spesso l’ultimo cammino dei condannati a morte, diretti al patibolo, la scelta di mostrare sui due lati dell’immagine la nascita e la morte del Santo sembra particolarmente appropriata.

Anche nelle chiese in cui il suo contributo è stato fondamentale, il suo nome è stato nascosto o dimenticato. Emblematici i casi della cappella da lei ideata e realizzata a San Luigi dei Francesi, a pochi metri da quella celeberrima di Caravaggio, e della pala d’altare della Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, di cui il restauro del 2016 ha portato alla luce la firma autografa della stessa Plautilla.

Questa poliedrica artista, che si è provata nell’architettura, nella pittura e negli arazzi, ha lasciato, un’opera nella chiesa di san Giovanni Battista a Poggio Mirteto, a cui Melania Mazzucco dedica nel romanzo questo breve accenno nell’ultimo capitolo: “La celebrità svanisce come il fumo, i nomi si dimenticano, e diventano puri suoni. E però persistono, su carta sbiadite e corrose che prima o poi qualcuno leggerà. Magari per caso, mentre insegue la verità di un’altra storia, di un’altra artista, di un’altra figlia. E quel nome femminile ormai raro e desueto, ma intimamente romano, riferito all’architettura, si conficcherà nella sua mente, indelebile. Vorrà scrivere d’altro, e lo farà, ma non riuscirà a dimenticarla, e comincerà a cercarla, suonando un mattino di primavera il citofono del portone che immette a Villa Medici, […] nei depositi di musei dove dormono le sue opere di pittura che non sono ritenute più abbastanza belle o non lo sono mai state o lo sono state senza che nessuno lo abbia capito, nelle chiese di un borgo arroccato in cima a un colle della Sabina”.

A poggio Mirteto, si trova infatti lo stendardo processionale da realizzato da Plautilla Bricci in occasione dell’Anno Santo del 1675, che mostra da un lato la Natività di San Giovanni Battista e sul verso la sua decapitazione. Dal momento che gli stendardi accompagnavano spesso l’ultimo cammino dei condannati a morte, diretti al patibolo, la scelta di mostrare sui due lati dell’immagine la nascita e la morte del Santo sembra particolarmente appropriata.

Coordinate GPS

Immagine(i)

Video in primo piano

Didascalia del video

Crediti per il video: Domenico Nucera. Crediti musica: https://www.bensound.com/royalty-free-music

Toffia borgo diviso

Descrizione

Avvicinandosi a Toffia, fra gli ulivi se ne distingue l’abitato, adagiato su una sella. Il centro storico collega i due punti più elevati di quello che storicamente è stato un paese con due centri. Non si tratta infatti semplicemente di due diversi rioni, poiché l’antico centro fu a lungo conteso, prima fra i Duchi di Spoleto e gli Abati di Farfa e poi fra i rami cadetti degli Orsini e i Colonna, famiglie assai potenti della nobiltà romana. Gli Orsini si insediarono nella parte del paese dove ancora si trova il bel Palazzo Orsini, oggi sede del Comune, e la Rocca, mentre i Colonna stabilirono il proprio presidio nel punto più alto del paese, dove oggi si trova la chiesa di Santa Maria Nuova, che venne costruita intorno alla metà del 1500 nel luogo dove sorgeva il Palazzo Colonna, utilizzando alcuni elementi dell’edificio pre-esistente.

La lotta fra le due famiglie, riflesso dei contrasti che fra le due fazioni esisteva a Roma, fu molto cruenta anche in questo piccolo borgo, con battaglie ed agguati e condizionando la vita dei residenti in ogni aspetto. La popolazione di Toffia visse infatti a lungo, nonostante le dimensioni dell’abitato che non si estesero mai oltre il perimetro odierno, letteralmente divisa in due. Il paese aveva infatti due porte di ingresso e anche due forni, per limitare il più possibile le occasioni di incontro e scambio fra i “sudditi” degli Orsini e quelli dei Colonna.

La lotta fra le due famiglie, riflesso dei contrasti che fra le due fazioni esisteva a Roma, fu molto cruenta anche in questo piccolo borgo, con battaglie ed agguati e condizionando la vita dei residenti in ogni aspetto. La popolazione di Toffia visse infatti a lungo, nonostante le dimensioni dell’abitato che non si estesero mai oltre il perimetro odierno, letteralmente divisa in due. Il paese aveva infatti due porte di ingresso e anche due forni, per limitare il più possibile le occasioni di incontro e scambio fra i “sudditi” degli Orsini e quelli dei Colonna.

Coordinate GPS

Immagine(i)